毛筆是中國的傳統書寫、繪畫工具,相傳由秦將蒙恬所發明,宋初(AD 984)《太平御覽》引晉張華《博物志》裡有「蒙恬造筆」一詞,晉崔豹《古今注》「世稱蒙恬造筆」問答則寫道「蒙恬始造,即秦筆耳。以柘木為管,鹿毛為柱,羊毛為被,所謂蒼毫,非兔毫竹管也」。

撰文|江柏毅

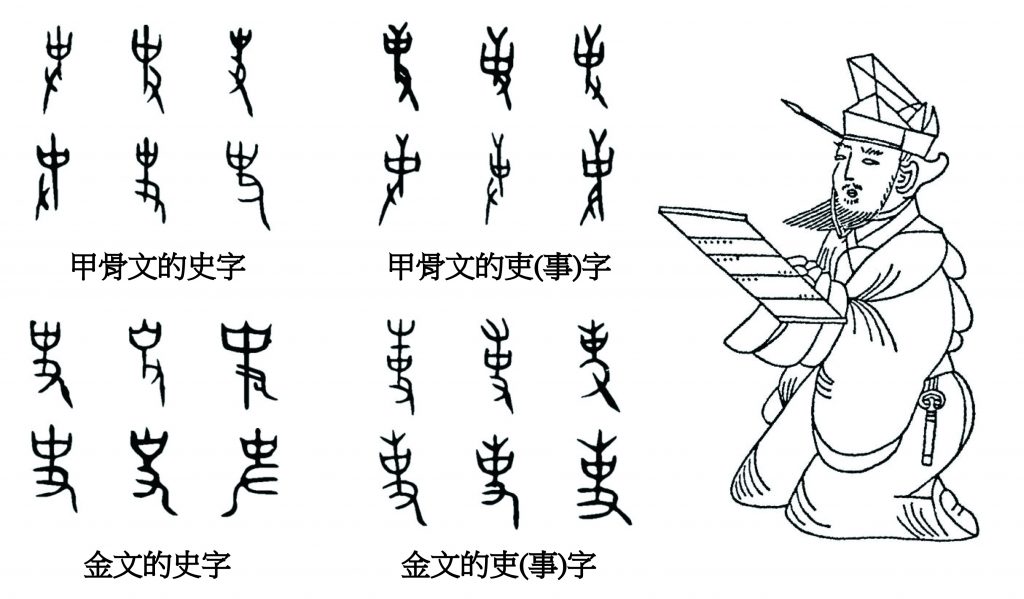

毛筆真的源自於蒙恬嗎?從甲骨文和商代晚期金文的「聿」字來看顯然不是,因為「聿」字所表現的,正是手握毛筆的姿勢,有時字形省略了開張的筆毫,而容易與另一個同樣以書寫為造字創意的「尹」字相混(圖一)。根據東漢許慎《說文解字》所載「聿,所以書也。楚謂之聿,吳謂之不律,燕謂之弗」,可知東周時期列國對毛筆的說法各異;《詩經・邶風・靜女》中「靜女其孌,貽我彤管,彤管有煒,說懌女美」所指彤管,則指周代女史所使用的紅管書寫工具。清代趙翼在《陔余叢考》「造筆不始蒙恬」條中寫道:「筆不始於蒙恬明矣。或恬所造,精於前人,遂獨擅其名耳」,認為蒙恬應該只是毛筆的改良者,實有跡可循。

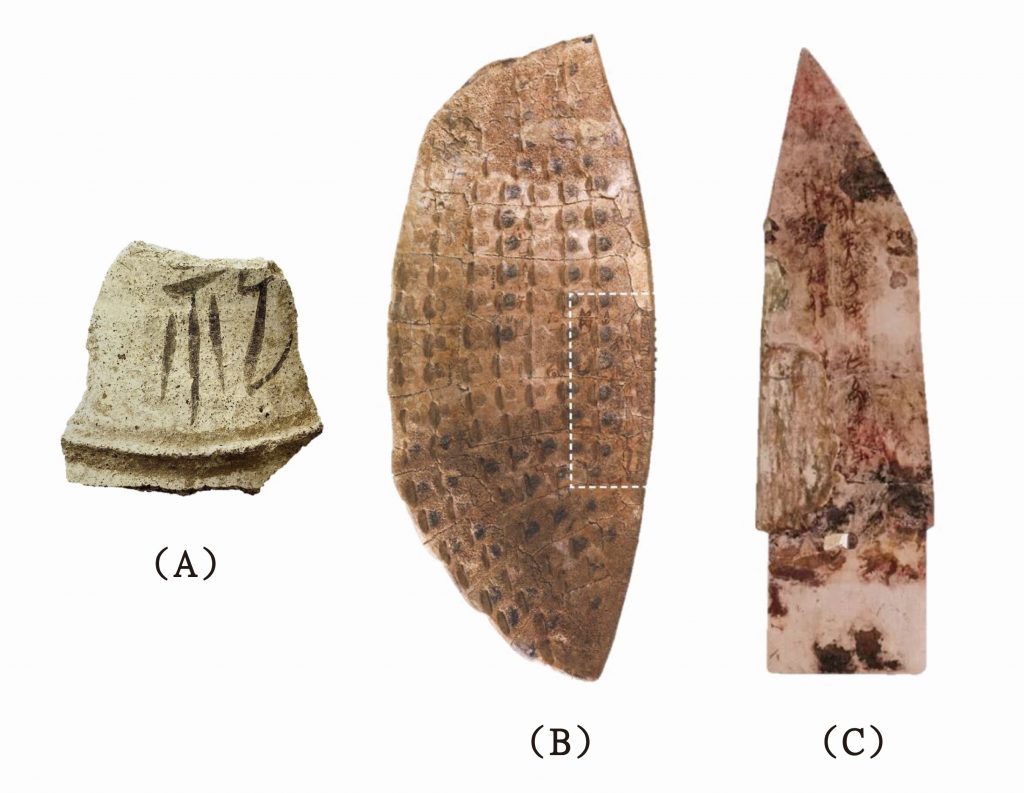

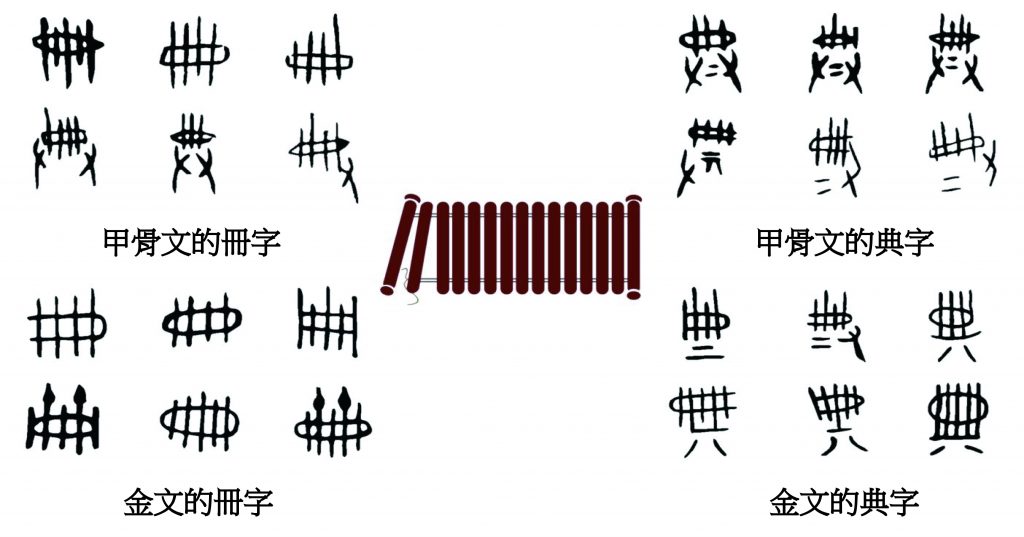

根據許多考古發現的商代盔、玉戈、玉璋、陶、甲骨片上帶有朱書、墨跡研判(圖二),商代確有毛筆;另從甲骨文、商代、西周金文的「冊」、「編」、「典」字的竹簡、毛筆形象,和《尚書・多士》「惟殷先人有冊有典」之記載推測,商代的主要書寫載體可能是簡牘。甲骨文和金文的「冊」字由繩索編綴多條竹簡成簡冊來表現,其下有單手或雙手;「編」字反映了簡冊是由繩線編綴而成;「典」與「冊」字相似,差別在簡冊下有個几案。「典」指的是重要典籍,篇幅長,竹簡量多,故需置於几案上。「典」字亦可見几案旁有雙手在進行簡冊梳理(圖三)。

商代有個官職稱作「作冊」,為世襲制,工作職掌是書寫、宣讀王的冊命、並將冊命授予臣下。商代青銅器上的族徽旁常可見到小型的冊字,即表示其家族有作冊官職的傳統。與「作冊」有關的著名青銅器有2003年中國國家博物館所徵集的商代晚期「作冊般黿」等,該器黿背上銘文記載了商王帝辛(即紂王)曾於洹水行獵,事後並命寢「馗」將所射獲的大黿賜給作册「般」一事。

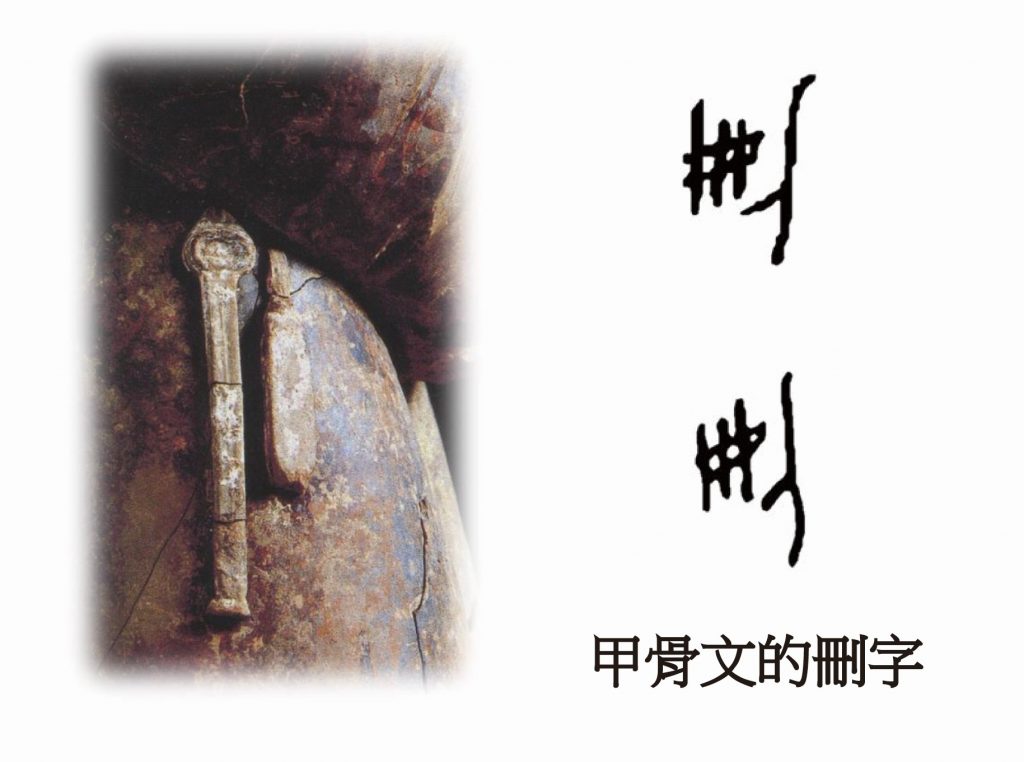

中國人在紙張發明、普及以前選擇竹簡為主要書寫載體,可能是妥協下的結果,原因在於竹材普遍、製作成本低廉,書寫時亦可隨文章長度適度增加簡量,收藏時亦可捲起節省空間,寫錯字時,也僅需以削刀移除誤筆重新再寫即可。為表達刪改之義,甲骨文的「刪」字便是由刀和冊兩個構件組合而成。許多秦漢考古發現所見文吏形象腰間掛有削刀、礪石,如秦始皇陵文官俑(圖四),便是為了誤筆的刪改。

另從甲骨文、金文的「史」、「吏」、「事」三字推測(圖五),在竹簡之外,商代與西周時期可能也使用易於多行書寫,不必再行排列、編綴的方形木牘為書寫載體。甲骨文與金文的「史」字象一手持拿某物,可能便是「史」這個職務的官員為了執行公務,用來書寫的木牘或放置木牘的架子(註一),一如山東沂南東漢畫像石所見簪「白筆」者雙手持握之板架(圖五)。根據《說文》,「史」的工作主要是負責記錄各種事件的原委、過程和結果。由於職事具有臨時性,所以這類的職官必須時時刻刻保持書寫的機動性,進而需要持拿木牘或放置木牘的架子,以便利書寫。另根據王國維《釋史》:「『史』之本義為持書之人,引申而為大官及庶官之稱,又引申為職事之稱。其後三者,各需專字,於是『史』、『吏』、『事』三字於小篆中截然有別:持書者謂之『史』,治人者謂之『吏』,職事謂之『事』。此蓋出於秦漢之際,而《詩》、《書》之文尚不甚區別。」說明「史」、「吏」、「事」實為一字之分化,是後來根據所從事職事的不同而產生的。「史」、「吏」、「事」三字雖都與書寫有關,但都省略了拿著毛筆書寫的另一隻手,顯然手上所持之物具書寫意涵已然充足、明確。

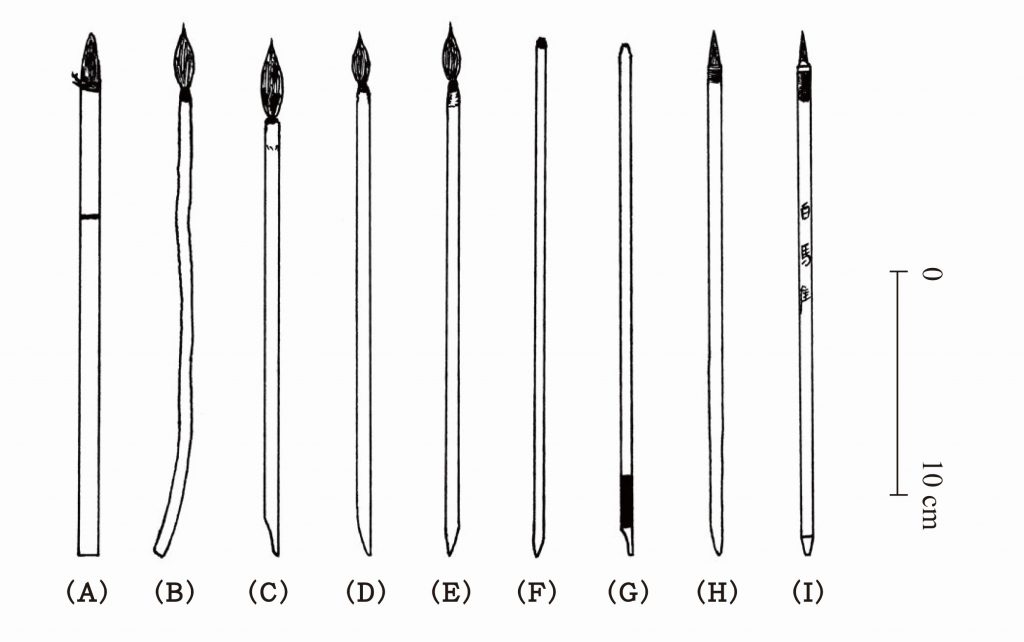

從新石器時代中期仰韶文化彩陶花紋帶有筆鋒的特徵推測,毛筆在中國的使用至少有五、六千年的歷史,不過由於早期毛筆的製作材料多為有機質,難於在黃河、長江流域乾、濕交替的環境埋入地下後長期保存,因此目前考古出土年代最早的毛筆僅能追溯至戰國時代,分別見於河南信陽長台關一號楚墓(戰國早期)、湖南長沙左家公山楚墓(戰國晚期)、湖北荊門包山二號楚墓(戰國中晚期)和甘肅天水放馬灘一號、十四號秦墓(戰國晚期)(圖六);其中信陽長台關、長沙左家公山所出毛筆之筆毫是以細線捆縛於筆杆上,包山楚墓所見,則是將筆毫縛成帶筆尖的筆頭,蘸上漆,嵌入筆杆一端的銎眼內。放馬灘秦墓所出毛筆,以及年代較前述略晚,湖北雲夢睡虎地十一號墓(秦始皇三十年,217 BC)所出三枝毛筆的製作方式,與包山楚墓毛筆雷同,可見製筆技術在戰國至秦代間的演進。漢代毛筆出土數量較多,在漢墓及長城沿線的許多烽燧遺址皆有發現,如居延漢筆。甘肅敦煌馬圈灣烽燧所見為當地屯駐軍士所用,製作略嫌簡率,而江蘇連雲港東海尹灣六號墓(10 BC)出土的兔毫筆,與甘肅武威磨嘴子四十九號墓(東漢中期)「白馬作」筆的製作則相當考究,筆毫均嵌入筆杆,前端綑紮絲線並髹漆,為秦代毛筆工藝的延續與改良(圖六)。

甲骨文與金文中與書寫有關的字尚有「畫」、「肅」、「晝」等(圖七)。甲骨文的「畫」字表現為手上拿著一支筆,正在畫兩個相互交叉的彎曲花紋,少數字形的筆毫則省略掉了。到了金文時代,「畫」字逐漸變得複雜,下方的彎曲花紋改成了「周」形,下偶可見「玉」或「口」形,說明為琱玉,全字會於玉上繪畫文采,進而影響了小篆的造字。「肅」字西周晚期的金文字形象一隻手拿著筆,其下有一個「心」,說明「肅」字以書寫時的莊重、嚴肅心境為造字創意。「肅」字春秋時代晚期金文字形「聿」下的「心」訛變為類似「」形的圖案,導致許慎在《說文》中不甚明瞭「肅」字之由來,但許慎所收錄的「肅」字古文仍見有「心」形。甲骨文與西周晚期金文的「晝」字則是「聿」和「日」兩個構件的上、下組合,一說借書寫總是需要在陽光充足的時段表白晝之義。甲骨文與金文的「書」、「君」二字之差別僅在於筆毫的開張與否,前者由「聿」和「口」兩個構件組成,會手握毛筆蘸墨,以表書寫之義;「君」字雖也是以握筆蘸墨為造字創意,但由於所表之義為持筆工作的官員(註二),故字形省略了開張的筆毫(圖八)。相同的造字創意亦可見於「聿」與「尹」二字。

毛筆一般蘸墨書寫,商代的墨書字跡曾經過科學分析,成分以碳黑為主。中國古代的墨多由碳黑與動物膠調合製成,難於長久保存,故迄今發現數量極少,1975年湖北雲夢睡虎地四號秦墓所出土的戰國時代晚期墨錠(直徑約2.1cm,殘高1.2cm)是目前最早的發現。另從江陵鳳凰山一六八號漢墓、廣州象崗南越王墓、山西渾源畢村一號漢墓等出土的西漢時期考古文物推斷,秦漢時期的墨並沒有固定的形制,有模製墨錠,也有以手工捏製的小顆粒墨丸、小圓餅狀墨塊,皆需要在書寫前放於硯上,加水以研石研磨成墨漿後使用。

註釋:

註一:所持之物有旗幟、簡冊、田獵工具、筆、木牘與放置木牘的架子等多種看法。

註二: 「君」為商代職官名,卜辭、西周金文中常見「君」、「尹」互用。

參考資料:

山西省文物工作委員會等

1980 〈山西渾源畢村西漢木槨墓〉,《文物》第六期,頁42-48。

尹潤生

1983 〈中國墨創始年代的商榷〉,《文物》第四期,頁92-95。

甘肅省文物考古研究所、天水市北道區文化館

1989 〈甘肅天水放馬灘戰國秦漢墓群的發掘〉,《文物》第二期,頁1-11, 31。

甘肅省博物館

1972 〈武威磨嘴子三座漢墓發掘簡報〉,《文物》第十二期,頁9-23。

甘肅省博物館、敦煌縣文物館

1981 〈敦煌馬圈灣漢代烽燧遺址發掘簡報〉,《文物》第十期,頁1-8。

朱鳳翰

2005 〈作冊般黿探析〉,《中國歷史文物》第一期,頁6-10。

李孝定

1965 《甲骨文字集釋》。台北:中央研究院歷史語言研究所。

李學勤

2005 〈作冊般銅黿考釋〉,《中國歷史文物》第一期,頁4-5。

河南省文物研究所

1986 《信陽楚墓》。北京:文物出版社。

林進忠

1997 《認識書法藝術》(第一冊:篆書)。台北:國立台灣藝術教育館。

孟憲武、李貴昌

1997 〈殷墟出土的玉璋朱書文字〉,《華夏考古》第二期,頁72-77。

孫亞冰

2019 〈殷墟甲骨上的書辭〉,《中國收藏》第六期。

孫機

2011 《漢代物質文化資料圖說》(增訂本)。上海:上海古籍出版社。

2017 《中國古代物質文化》。台北:華品文創。

徐衛民

2002 《地下軍陣:秦兵馬俑坑考古大發現》。杭州:浙江文藝出版社。

許進雄

2017 《字字有來頭》(戰爭與刑罰篇)。新北:字畝文化創意有限公司。

2020 《文字學家的甲骨學研究室》。新北:台灣商務印書館。

連雲港市博物館

1996 〈江蘇東海縣尹灣漢墓群發掘簡報〉,《文物》第八期,頁4-25。

湖北省文物考古研究所

1993 〈江陵鳳凰山一六八號漢墓〉,《考古學報》第四期,頁455-513。

湖北省荊沙鐵路考古隊

1991 《包山楚墓》。北京:文物出版社。

湖南省文物管理委員會

1954 〈長沙左家公山的戰國木槨墓〉,《文物參考資料》第十二期,頁8-19。

雲夢睡虎地秦墓編寫組

1981 《雲夢睡虎地秦墓》。北京:文物出版社。

劉一曼

1991 〈試論殷墟甲骨書辭〉,《考古》第六期,頁546-554,572。

廣州市文物管理委員會等

1991 《西漢南越王墓》。北京:文物出版社。